SAF产业研究报告分析

6月5日,加注中国石化镇海炼化自主研发生物航煤的国产大飞机C919经过一个多小时的飞行后,平稳降落在山东东营机场。同日,我国自主研发的ARJ21飞机在上海浦东机场成功完成了生物航煤试飞工作。

这是国产商用飞机首次加注生物航煤,试飞成功证明了我国自主研发的生物航煤具有良好的飞行性能。

可持续航空燃料,简称SAF,真的离我们很近了。

01

SAF的发展背景

在温室效应日益加剧的环境下,国际社会共同应对气候变化目前已成为全球共识。2015年巴黎气候变化大会上,全世界近200个缔约方签署《巴黎协定》,共同致力于抑制全球气温上升。其中,137个国家承诺在2030-2060年达成碳中和,即温室气体的净零排放。

在各行各业之中,航空业的温室气体排放量虽然占比不高,但拥有较大的潜在增量。据联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)发布的报告,航空业2019年温室气体排放在全球总排放中占比1.8%(约10.6亿a吨CO2当量),而且因航空业温室气体大部分是在高空排放,其造成的温室效应是在低空排放的3-4倍。同时,航空业未来还有一定的发展空间。

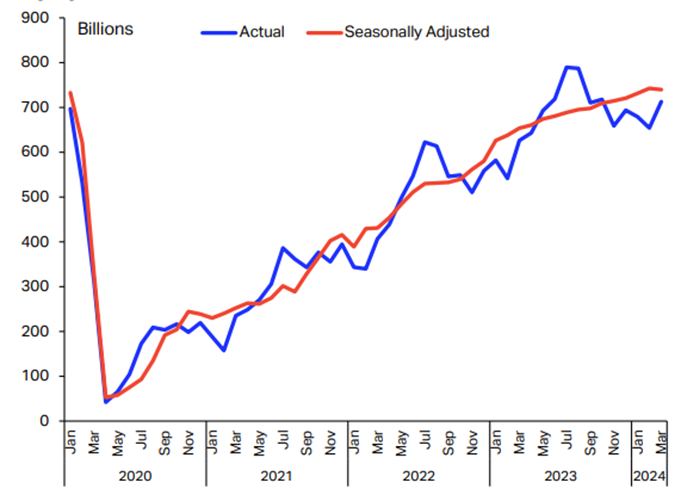

在2024年2月的新加坡樟宜航空峰会上,国际航空运输协会(International Air Transport Association,IATA)理事长Willie Walsh表示,全球航空业面临的挑战还将持续数年时间,预计未来20年全球航空业年均增速3.3%,亚太地区的增速可能达到4.5%。据IATA数据,2024年三月,全行业航空客运总量同比增长了13.8%。可以预想到,随着航空业的发展,其产生的温室气体排放量及占比将不断增大。

根据国际民用航空组织(nternational Civil Aviation Organization,ICAO)预测,如果不控制航空运输业的碳排放,到2050年该类碳排放将占据全球碳排放总量的25%,航空业减碳排的紧迫性不言而喻。

图1:全球航空客运总量(按RPK计算),来源IATA

减缓航空温室气体的影响任重道远,但势在必行,国际社会对此制定了相关计划。2021年10月,IATA在第77届年会上批准了2050年实现全球航空运输业净零排放(fly net zero)的决议。IATA同时测算出,在2050年满足100亿人次飞行需求的情况下,要想实现净零排放,当年需要减少至少18亿吨碳排放,在2050年前需累计减少212亿吨碳排放。此后,2022年10月,国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization,ICAO)在第41届会员大会上确定了长期气候目标,同样计划在2050年前实现全球航空业的净零排放,各成员国、航空公司也承诺将推出各自的减排计划。

1.2 航空业减排的主要措施SAF

按照IATA实现净零排放的规划来划分,航空业可在四方面进行减碳:

(1)开发新技术,使用电力和氢能。在现有机型上不断提升设计水平和材料应用水平,例如使用更加高效的发动机,优化空气动力学设计方案,使用轻质材料等;或是开发纯电动飞机、混合动力飞机、氢能飞机。

(2)基础设施和运营效率。优化机场设施、空中交通管理,例如提高机场及地面交通的新能源电力替代,或提高客座使用率,优化飞行路线安排,减少机场拥堵。

(3)碳抵消计划及碳捕获。航空公司、机场或企业客户通过投资碳抵消项目减少其他来源的碳排放,以抵消自己的排放量;或通过碳捕技术将空气中的CO2直接捕集后封存再利用,以此抵消自己的排放量。

(4)使用可持续航空燃料(sustainable aviation fuel,SAF)。SAF全称可持续航空燃料,是由各种可持续重复获得的原料经过化学反应生成的替代液体燃料。虽然燃烧SAF的碳排放量与化石燃料基本相同,但SAF的生产原料是可再生能源,例如废弃油脂、农林废弃物等,还可以通过合成氢气和捕获的CO2来生产,因此相比化石燃料,SAF的全生命周期碳排放量会显著减少,相比化石燃料可减少80%甚至更多的CO2排放。同时,SAF的含硫量相对较少,在使用过程中也降低了颗粒物排放。

对比四方面的减碳措施,使用电驱动及氢能驱动飞机在理论上来说可完全实现零碳排放,不过相关技术研发的进展较为缓慢,2050年实现净零排放的目标期限较为紧张,其中,电动飞机的动力电池目前需要搭载大容量的电池,在能量密度上还有待提高;氢动力飞机则因为氢气的单位体积能量荷载效率低,需要对燃料仓大幅扩容。这两者所占重量或体积过大,都需要对飞机进行大规模的改造,未来一段时间内可能仅能应用于短途航线,需要用不短的时间实现技术突破,无法大规模减碳。

优化基础设施和运营效率的实施相对较为简单,可将碳减排落到实处。例如IATA的燃料效率差距分析(Fuel Efficiency Gap Analysis,FEGA),据其在2023年三季度公布的最新结果,自2005年成立以来,FEGA已帮助航空公司减少了476万吨燃料消耗,累计减少了1520万吨碳排放。但相比2050年上百亿的目标,该举措可以减少的碳排放量有限,虽然是航空公司需要做的一步,但想要达成净零排放的目标必须再寻找其他方法。

碳抵消的方法在航空公司间褒贬不一。空客与法荷航、汉莎航空、IAG等航空公司积极参与了碳抵消计划,用来抵消航空碳排放。而易捷航空提出到2050年,公司78%的碳排放将通过直接减排技术减少,22%将通过碳捕获处理,明确未来将不依靠碳抵消完成碳中和目标。另一方面,碳抵消产品是否准确可靠尚且存疑。例如,达美航空曾在2021年购买了高达1.37亿美元的碳抵消产品,但不断陷入“洗绿”(Greenwash)争议,即对外用环保标榜自己,但并没有实际改善环境,试图掩盖对社会和环境的破坏,以此保全和扩大自己的市场或影响力。

SAF则有着广泛的原料来源和制取渠道,可在航空业减碳场景中大规模应用,实现大量碳减排。在技术和安全性方面,SAF产品只要通过相关标准的认证(ASTM-D7566,由美国材料与试验学会 American Society of Testing Materials发布),则可与传统航煤直接混合使用,不需要对飞机及其相关设备迭代,虽然目前有最大掺混比例限制,但在技术上可以实现100%使用SAF,波音公司、空客公司等飞机制造商以及美联航、阿联酋航空等航空公司已经测试过100%使用SAF的试飞,技术研发费用和时间成本也相对可控。

由对比可以看出,使用SAF在减碳力度、技术成熟度、制取难易度等方面在四个措施中最为可行,是未来短期内主要的航空业减碳排放方案。IATA在2050实现净零排放的规划中,也对使用SAF这一措施有较高的期望,认为在全部可减少的碳排放量中,65%的减排将通过该方法实现,运用新技术将贡献13%,优化效率将贡献3%,碳抵消和碳捕贡献19%。

图2:实现2050年净零碳排放的措施贡献度,来源IATA官网

据IATA统计,2023年SAF产量超过6亿升(50万吨),是2022年产量3亿升(25万吨)的两倍,预计2024年产量将增加两倍,达到18.75亿升(150万吨)。至少有43家航空公司已承诺在2030年使用约162.5亿升(1300万吨)SAF,且还会定期达成更多协议,预计2029年可再生燃料产量将超过780亿升(6300万吨),SAF未来的市场较为广阔。

02

主要经济体的SAF政策及项目

SAF在全球范围内尚处于初期阶段,作为主要经济体的欧盟、美国、中国正在不断颁布新的相关支持政策。欧盟和美国的政策相对较为完善,中国近年来也逐渐重视,积极参与国际合作推动产业发展。以下为三个地区的不完全统计的政策。

2.1 欧盟的SAF政策

欧盟对于发展SAF产业颇为积极,在提出了2050年实现碳中和的目标后,欧盟随即在2020年提出了欧洲绿色新政(European Green Deal)长期发展战略。在此战略下,欧盟在过去几年中围绕该产业颁布了一系列政策措施来支持航空业碳减排,统称为“The EU fit for 55 package”,这里的55是指欧盟在欧洲气候法中的规定:到2030年前实现欧盟温室气体净排放量与1990年相比至少减少55%的中期目标。其中,对SAF产业影响较大的政策如下:

(1) 欧洲碳排放交易体系(EU Emissions Trading System, EU ETS)的改革提案EU ETS早在2005年1月便已正式建立,并于“Fit for 55”中得到了改革。2023年6月,欧洲议会和欧盟理事会成员国正式通过了EU ETS的修改提议。根据欧洲议会的修订案,欧盟计划将减排目标从原有的43%增至62%;扩大碳市场覆盖范围,把ICAO的基于全球市场的国际航空碳抵消和减排计划 (CORSIA)纳入修订后的EU ETS,并考虑在2027年将范围由欧洲内部航线扩大到来往欧洲的航线;扩大碳市场付费配额,到2026年逐步取消原有的免费碳配额比例;对生产和使用SAF的厂商进行经济扶持,对生产企业发放来自ETS收入、预计总额16亿欧元的补贴。

(2)ReFuelEU 计划。该计划于2023年10月由欧洲议会批准。具体规定,由农业或林业残留物、藻类、生物废物、废食用油或某些动物脂肪生产的SAF属绿色燃料,但是禁止使用饲料和粮食作物原料(包括棕榈和大豆原料)生产的SAF。同时对航空燃料供应商规定了强制SAF使用配额,到2025年使用燃料中至少有2%的SAF,到2030年为6%,2035年为20%,2040年为34%,2045年为42%,2050年为70%。据此,欧盟航空安全局被赋权扩大了环境监管范围,从2025年起负责监管乘客的碳足迹以及航空公司的SAF使用情况。

(3)欧洲能源税指令(Energy Taxation Directive, ETD)的修订。ETD规定了道路交通运输、热力和电力燃料的最低消费税税率,自2003年后在“Fit for 55”中首次修订。欧盟委员会认为ETD包含较低的最低税率和成员国的减税及免税政策,实际上助长了化石燃料的消费。在改革后,传统化石燃料将开始征税,在2023-2033年,运输用能源税逐步提到10.75欧元/GJ,取暖用能源税逐步提到0.9欧元/GJ。

2.2 美国的SAF政策

美国的SAF政策主要由拜登政府颁布,相对来说以鼓励性、支持性政策为主,主要运用财政补贴、税务减免等政策手段。2021年,美国政府发布了《美国航空业气候行动计划》,该计划确认了2050年美国航空业碳中和的长期目标。此后,美国先后发布了三个主要政策:SAF大挑战路线图(Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge)、可持续燃料标准(Renewable Fuel Standard and Low Carbon Fuel Standard)、通胀削减法案(Inflation Reduction Act, IRA)。

具体如下:

(1)SAF大挑战路线图。该政策由美国能源部(DOE)、运输部(DOT)和农业部(USDA)与环保局、国家实验室、大学等其他机构在2022年9月联合制定,为美国SAF产业的发展规划了总体路线,提出到2030年实现国内SAF产量达到30亿加仑(900万吨);到2050年实现国内SAF产量350亿加仑(超1亿吨),航空燃油100%加注SAF。同时论述了政府和行业关于扩大SAF供应和终端使用、降低SAF成本、提高SAF可持续性的可行措施,包括原料创新、SAF转化技术创新、构建供应链、政策和估值分析、促进终端使用、沟通进展和建立支持六个方面。

(2)可持续燃料标准。该政策是一个长期有效的类似于碳排放额度的机制,规定传统燃料供应商需要在燃料中混入一定比例的生物燃料或低碳燃料,否则必须向超额混入的企业购买额度或支付罚金,而航空燃料供应商没有强制掺混的要求,同时在本土销售SAF会产生环境权益,可在市场交易额度并获利。

(3)通胀削减法案。该法案由美国财政部和国内税收署(IRS)发布,为SAF的生产、应用和研发提供经济支持,旨在鼓励生产能够实现减排至少50%生命周期温室气体(GHG)的SAF。

具体规定为:

i. 从2023年到2024年,对使用SAF的企业提供税务减免,若生产的SAF能减排50%的GHG,则可获得每加仑1.25美元的减免,对超过50%的每个百分点,可额外获得1美分的抵免,上限为每加仑1.75美元。

ii. 从2025年到2027年,对SAF生产企业提供税务减免,每加仑SAF减排GHG的每个百分比可抵税1.75美元。

iii.对SAF研发项目提供补贴,由美国联邦航空局(FAA)提供共计约2.9亿美元,其中2.45亿美元支持SAF基础设施项目,4700万美元支持低排放航空技术项目。

2.3 中国的SAF政策

中国的SAF政策相比之下完全以鼓励性政策为主,并未对燃料供应商或航空公司提出掺混比例的要求,也尚未发布明确的SAF发展时间线。不过,多个政策已表明政府将SAF作为航空业脱碳战略的重要一环,也传递了对SAF产业发展的积极支持态度。一方面,中国在2021年发布了《2030年前碳达峰行动方案》,将航空业纳入碳市场重点碳排放行业名单中,大力推进先进生物航煤、SAF等替代燃料。另一方面,2022年的十四五规划和之后的相关政策中多次出现了与SAF相关的内容,具体包括:

(1)《“十四五”民航绿色发展专项规划》提出推动 SAF 商业应用取得突破,力争2025 年当年 SAF 消费量达到2万吨以上,“十四五”期间消费量累计达到5万吨;同时也针对节油减排提出预期性目标:“十四五”期间,运输航空机队吨公里油耗降至 0.293 千克,运输航空吨公里 CO排放降至 0.886千克。

(2)《“十四五”民用航空发展规划》提到要推进SAF常态化试点和可持续认证机制,以及推动建立符合国情和行业发展阶段的航空碳减排市场机制。

(3)《“十四五”生物经济发展规划》指出,在有条件的地区开展生物柴油推广试点,推进生物航空燃料示范应用。

(4)《“十四五”可再生能源发展规划》提出大力发展非粮生物质液体燃料。支持生物柴油、生物航空煤油等领域先进技术装备研发和推广使用。

(5)《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》提到在过程降碳端推进SAF的研发生产供应等示范项目。

(6)《航空替代燃料可持续性要求(征求意见稿)》提出了中国对于SAF在环境、社会、经济三方面的标准认定,旨在建立满足国际通用需求和中国国情的SAF认证体系。

(7)《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035 年)》提出开展可持续航空燃料在国产民用飞机上的试点应用,基于成熟的可持续航空燃料应用情况,在国产民用飞机上开展不同掺混比例的试点验证。

(8) 2024年全国两会期间,多位代表委员就加快推动中国SAF发展提出相关建议。中国民航局原局长冯正霖指出,中国SAF推广起步较早,在制备原料方面有着资源禀赋优势,但是行业发展还面临一些问题,亟需从国家层面做好产业生态顶层设计;亟需建立健全体制机制,推动形成认证标准、原料供给等产业集群发展的工作合力;亟须强化关键技术攻关,提升产业发展质量和效益;亟须建立有效机制,增强国际民航合作的战略主动权和制度性话语权。

2.4 全球进行中的SAF项目

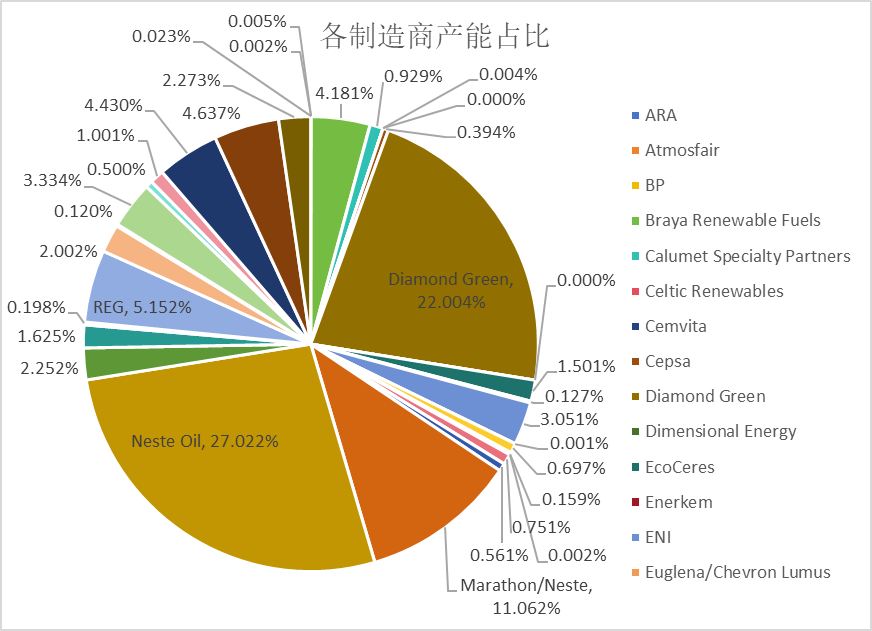

ICAO统计并持续跟踪了全球所有的SAF项目,并根据项目进度划分。截至2024年5月24日,正在运营中投产SAF并且已经公布产能的工厂共有48所。以下为按照制造商与工厂所在国家划分后的产能占比,详见附录:

图3:全球制造商已投产SAF产能占比,数据来源ICAO,截至2024年5月24日

图4:已投产SAF工厂所在国家的产能占比,数据来源ICAO,截至2024年5月24日

从选取的48所工厂总体来看,欧美制造商占有相当大的比重,产能排名前五的制造商分别是Neste oil(95亿升/年) ,Diamond Green(55亿升/年),REG(13亿升/年),WorldEnergy(12亿升/年),Total(11亿升/年)。从工厂所在国家来看,产能排名前5的国家分别是美国(124亿升/年) ,荷兰(34亿升/年),新加坡(33亿升/年),法国(13亿升/年),加拿大(11亿升/年)。

图表:ICAO统计的正在运营中生产SAF并且已经公布产能的48所工厂信息,数据来源ICAO,截至2024年5月24日

需要注意的是,在ICAO统计的313个工厂项目中,有很大一部分尚未开始生产,公布的产能在未来仍有很大的变数。同样需要注意的是,工厂的计划产能只是提供了理想状况下当年能够生产的数额,与该工厂当年实际生产的SAF总量没有必然联系,实际产量会受到很多其他因素干扰。例如,2023年Neste在新加坡的工厂因为设备改造原因停工了一个季度,全年生产的SAF总量要比公布的产能小一部分。再例如,镇海炼化在2022年实现了规模化生产,且接到多个订单,但由于原材料餐厨废油短缺,全年产量仅为600吨左右,距离规划产能10万吨相去甚远。

2.5 我国SAF的生产工艺

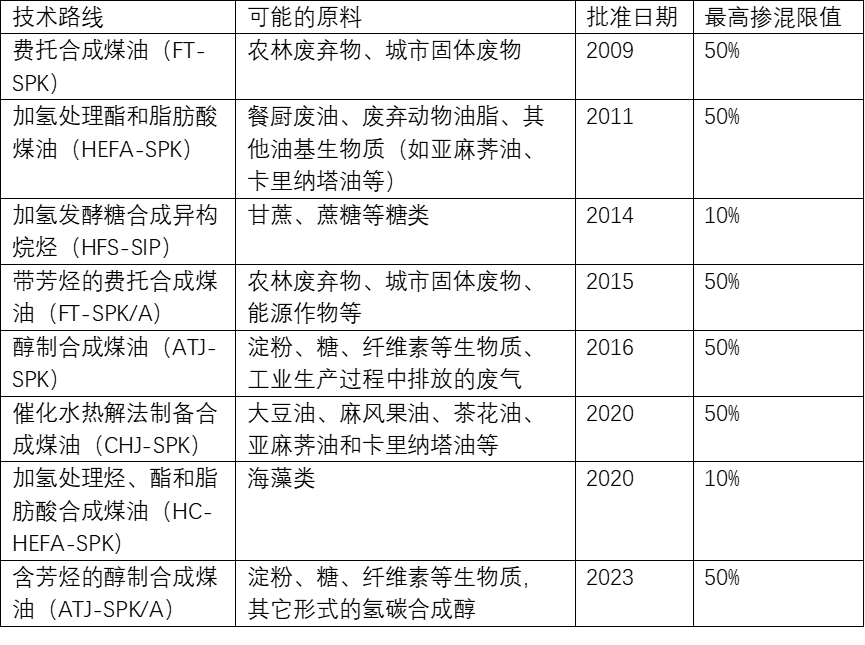

SAF产品需经过一系列的国际标准认定,最主要的是美国材料与试验学会(ASTM)发布的D7566标准。该标准规定了SAF热稳定性、挥发性、流动性等数十种理化特性的范围,并不断更新符合标准的技术路线。技术路线根据生产工艺、原材料、产出物进行划分。在ASTM发布的D7566-2024a版本中,被认定的SAF技术路线一共有8条,按认证时间排列如下:

表1:ASTM-D7566认定的8条技术路线,数据来源ASTM,截至2024年5月24日

8条技术路线主要涉及了3类生产工艺:用于油制航煤的酯和脂肪酸加氢工艺(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids,HEFA)、用于醇制航煤的醇喷合成工艺(Alcohol to Jet,AtJ)、用于气制航煤的费托合成工艺(Gas+Fischer-Tropsch,FT)。

其他未经过认证但已研发的工艺路线包括:电转液工艺(Power to Liquid,PtL)、加氢解聚纤维素(HDCJ)、直接糖制航煤(DSHC)、水相重整(APR)等。目前,被认定的HEFA、FT、AtJ,以及未被认定的PtL,这四类是普遍认为有较大前景的,也是全球主要燃料提供商在重点研发的生产工艺。

HEFA

HEFA是指将植物油、餐饮费油、动物脂肪通过使用氢气加工提炼成SAF。该工艺大体上分为三步。第一步是通过催化加氢的方法将原料中的甘油三酯、不饱和脂肪酸转为饱和脂肪酸。第二步是饱和脂肪酸通过加氢脱氧和脱羟反应转化成直链烷烃。第三步是裂化和异构化反应,进一步选择加氢裂化和深度异构化生成高度支化的烷烃。最后经过分馏过程将混合燃料分离为轻质气体、石脑油和生物航煤。

适用于HEFA的原料丰富且来源众多,包括动物油、植物油、餐饮废弃油、藻类物质等。HEFA产出的生物柴油有高热稳定性、良好的冷流性、高十六烷值和尾气排放低等优点,但芳烃含量低,容易导致燃油低润滑性和燃油泄漏问题。

目前,该技术路线已在全球范围内处于成熟水平,据IATA预测,未来五年,约85%的工厂将通过HEFA生产SAF。绝大部分欧洲、亚洲SAF的生产均采用该技术路线,例如世界知名能源供应商Neste Oil、Total Energy等,我国大部分SAF供应方同样采用了HEFA,例如镇海炼化、易高、君恒集团等。

AtJ

AtJ是指将糖和淀粉类原料通过发酵产生醇类物质,或通过其他途径获得醇类物质,再通过脱水、低聚、加氢转化以及蒸馏转化为航空燃料。该工艺可简单分为2步。第一步是醇的生产,最常见的制备方法是糖的生物发酵,或者是淀粉水解发酵,又或是木质纤维素通过发酵、水解、气化等过程制取。第二步是醇的转化,将醇脱水生产烯烃,然后在催化下低聚生成中间馏分,之后加氢得到烷烃,最后精馏得到生物航煤。

AtJ工艺产出的燃料通常具有较高的能效,且制备原料来源有多种获取途径,如玉米、甘蔗等农作物。不过在不同国家和地区,原料可获得性存在较大差异。受原料影响,AtJ路线主要应用在北美和南美,例如美国和巴西,我国相比之下较不适用。采用该路线的项目大多处于示范和中试阶段,典型的制造商包括美国的Gevo和Lanzajet。

FT

FT是将含碳材料气化为合成气,再经过酸气脱除、加氢调节生成SAF。合成气的质量对FT影响很大,环保的合成气一般是通过生物质产生,例如农林废弃物、城市有机固体废物等,而生物质原料通常含氧量高且含有多种污染物,需要进行净化。

FT制生物航煤的流程可以分为6步。第一步是原料预处理,将原料进行干燥和研磨,减小其粒度和含水量。第二步是生物质气化,在高纯度氧气和高温蒸汽中进行,合成气的产量和组成受温度、压力、气化剂等因素影响。第三步是酸性气体去除,合成气进入脱除系统中去除CO2、H2S等酸性气体,提高合成的经济性,同时避免催化剂中毒。第四步是气体调节,主要是加氢调节H2和CO的比例,一般将H2/CO的值控制在0.6-0.8之间。第五步是FT过程,将CO和H2反应生成CnH2nO2(酯)、CnH2nO(醛)、CnH2n+2O(醇)、CnH2n+2(烷烃)和CnH2n(烯烃)。第六步是合成原油精炼,未转化的合成气和一些FT气体重整后可循环至反应器;液体产品通过精炼获得不同类型的燃料;多余的气体可以用来发电。

FT燃料通常不含硫、氮,且热稳定性高,但是和HEFA燃料同样芳烃含量少,同时能量密度低。全球的FT项目大部分也和AtJ一样处于试验阶段,领先的制造商包括法国的Total Energy、荷兰的Shell和美国的Fulcrum Bioenergy。

PtL

PtL通过光伏和风能产生的绿电进行水电解,产生氢气,再将氢气与碳捕的二氧化碳通过费托合成或甲醇合成转化为SAF。

该技术路线目前还处于发展初期,距离商业化应用较远,不过理论上来说可实现零碳排放,是航空业降碳的终极目标。正在研究该路线的供应方包括德国的Atmosfair、美国的Dimensional Energy。我国的国电投也在2023年7月于新疆塔城开始建设1万吨/年的示范项目。一旦实现大规模应用,该路线即可解决交通业的降碳问题。

2.6 SAF工厂采用的生产工艺

在前文提及的48家已投产工厂中,所用的生产工艺对应的规划产能所占比例如下:

表2:已投产SAF工厂采用的生产工艺占比,数据来源ICAO,截至2024年5月24日

从数据中可以看出,大部分工厂的生产工艺还是HEFA,这也符合IATA对于HEFA在未来短期时间内占据主流的预期。究其原因,还是因为HEFA在原料收集和技术上有一定优势。HEFA的原料来源广泛,从厨房中用过的油、植物油到动物脂肪,甚至藻类,都可以成为HEFA的原料,同时HEFA的生产工艺相对来说很成熟,不需要再对技术进行颠覆性的长期研发,产业链完善,生产成本可控。不过,HEFA受到油脂资源的限制,当今处于SAF产业的发展初期,HEFA还能够支撑供给,在未来必然会面临产能不足的问题。

因此,世界各国目前以HEFA作为短期过渡生产路线,同时正在不断研究其他三条路线,不过发展侧重点各有不同。其中,AtJ需要用玉米、甘蔗等能够生成醇类物质的原料,更适合北美及南美地区。欧洲则依靠自身的科技优势,结合出台的多项政策推动FT和PtL的发展。

对于我国未来的发展路线,落基山研究所在其SAF报告中认为可以综合HEFA、FT和PtL三条路线。HEFA目前技术成熟且已有产能;FT一方面可充分发挥我国农林业生物质资源较为丰富的优势,利用秸秆等原材料大幅提高SAF产能,一方面有FT制传统航煤的产业基础,可快速转型;PtL本身具有零碳属性,我国在绿氢产业深耕多年,已有多个风光电一体制绿氢示范项目,在未来电解制氢技术更进一步、电力资源更廉价时,PtL有希望在成本上与传统航煤拉齐,实现航空业零碳的终极目标;AtJ因为原料短缺不适合我国。具体分为三个阶段:

近期(2035年之前):HEFA为主,FT和PtL以小规模试生产的形式作为补充。

HEFA技术较为成熟且已有规划产能,在近景市场具有可推广性,有潜力带动SAF市场的规模化发展。而受限于成本、技术因素,FT和PtL在这一阶段很难大规模生产,只能做小规模尝试。

中期(2035-2050年):FT替代HEFA,PtL逐步加速。

随着HEFA产能见顶,进一步的SAF只能有FT补充,届时FT经过技术研发,生产成本有望与HEFA平价,甚至低于HEFA;同时,绿氢、碳捕技术的成本下探会改善PtL的经济性。

远期(2050年后):PtL成为主流,航空业最终实现100%零碳。

在绿氢规模化、生物质原料供应已基本达到饱和的情况下,PtL凭借产能和成本优势将占据SAF的主流地位,我国航空业也将借此在未来实现全面零碳转型。

03

全球SAF主要参与者

3.1 主要SAF生产商

本节将选取前文中提到的产能前5大厂商Neste oil、Diamond Green、REG、WorldEnergy、TotalEnergy做介绍。

Neste oil

Neste(耐斯特)是一家总部设在芬兰的世界最大的生物柴油生产商,属国有企业,业务主要聚焦于可再生产品、油品以及市场与服务三个板块。

表3:Neste oil现有SAF信息,数据来源Neste oil、ICAO,截至2024年5月24日

Diamond Green

Diamond Green是Valero Energy Corporation和Darling Ingredients Inc的合资企业,是目前北美最大、世界第二大的可再生柴油生产商。

表4:Diamond Green现有SAF信息,数据来源Diamond Green Diesel、ICAO,截至2024年5月24日

REG

REG全称Renewable Energy Group,可再生能源集团。在2023年2月28日,被美国石油巨头雪佛龙以31.5亿元收购,总部位于爱荷华州艾姆斯市,是美国产量最大的生物柴油生产商,同时也生产可再生柴油。

表5:REG现有SAF信息,数据来源REG、ICAO,截至2024年5月24日

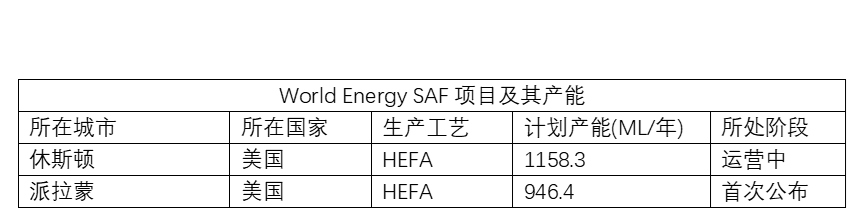

WorldEnergy

即世界能源公司,是美国主要SAF生产商和低碳解决方案提供商,可提供SAF以及SAF证书。

表6:WorldEnergy现有SAF信息,数据来源WorldEnergy、ICAO,截至2024年5月24日

TotalEnergy

即道达尔能源。是老牌法国能源巨头,全球六大石油化工公司之一。在SAF领域已与多个国家的公司达成合作,包括美国、中国、日本等国家,合作公司包括中石化、Eneos、空客公司等。

表7:TotalEnergy现有SAF信息,数据来源TotalEnergy、ICAO,截至2024年5月24日

3.2主要使用SAF的航空公司

ICAO统计了SAF的承购协议(offtake agreement),目前国际上前十的SAF承购航空公司及其承购总量和协议签订数量如下:

表8:SAF承购总量前十航空公司,数据来源ICAO,截至2024年5月24日

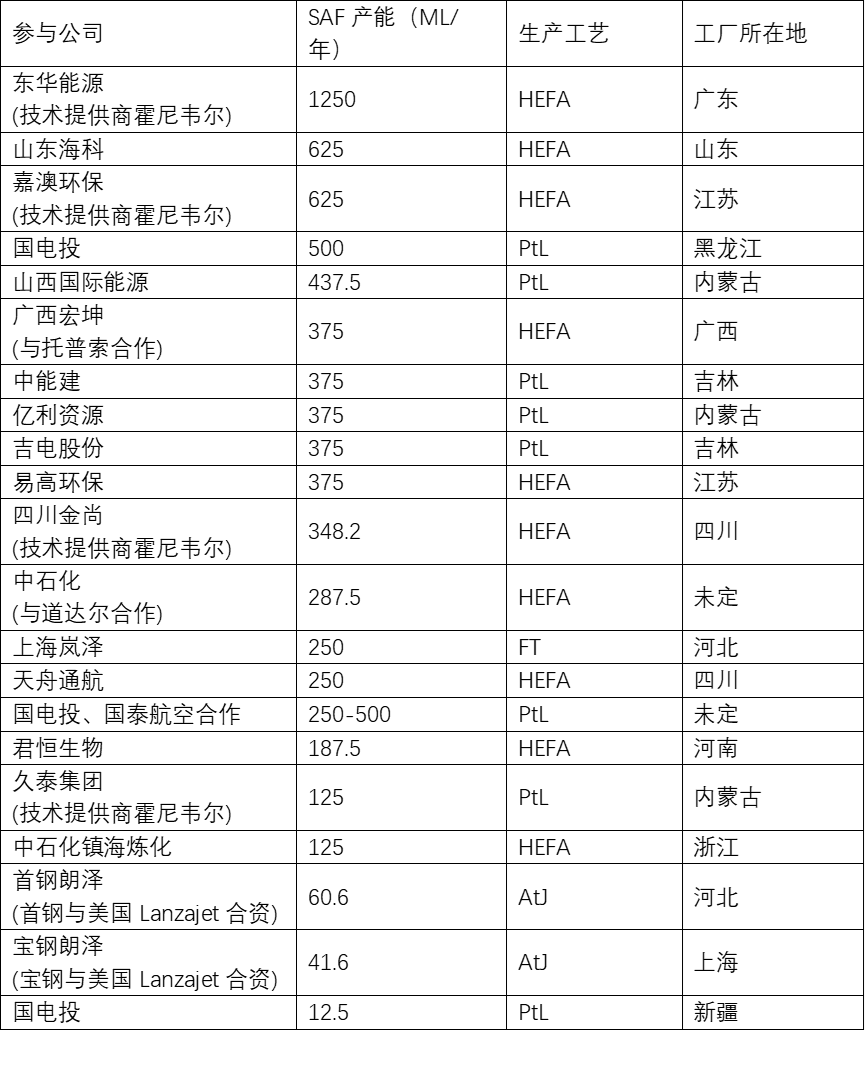

3.3 中国SAF项目一览

目前,国内SAF商业化仍处于起步阶段,已投入产能的有四家,分别为中国石化镇海炼化、易高环保、君恒生物以及首钢朗泽和宝钢朗泽,已统计的工厂规划产能总计超过50亿升/年,生产路线主要是HEFA工艺。现有项目计划产能信息如下:

表9:中国现有SAF项目信息,香橙会搜集整理,截至2024年5月24日

3.4 主要生产商

(1) 中国石化镇海炼化

镇海炼化是中国石化下属公司,也是亚洲第一、世界第四拥有自主研发生物航煤技术的企业,于2021年建成中国首套10万吨/年生物航煤工业装置,并在次年正式投产。生产原料为餐饮废油,采用中国石化自主研发的HEFA工艺。同年,镇海炼化的生物航煤装置全系列产品(生物航煤、生物柴油、生物石脑油)顺利通过国际可持续生物材料圆桌RSB(Roundtable on Sustainable Biomaterials)三个系列认证,成为亚洲第一家生物航煤装置全系列产品通过全球RSB系列认证的企业。目前,已与空客、国航、多彩贵州等航空公司达成供给合作。

(2)易高环保

易高环保是香港中华煤气集团的全资附属公司,成立于2000年,其业务主要集中于在中国开发新能源项目,是中国知名的生物航煤及SAF生产商。2021年以来,易高通过HEFA工艺生产的SAF一直在出口至欧洲,并在2022年启动了马来西亚SAF工厂的项目。2023年底,易高计划将两所工厂扩产,并计划在瑞士和新加坡设立新办事处,以加速其在欧洲、美国和中东等增长市场的扩张。

(3)君恒生物

君恒生物是我国首家在SAF上取得民航局适航认证批准的民营企业,也是首家进行常态化SAF生产炼制的企业。君恒生物经过5年研发成功突破技术难关,可以采用自主研发的HEFA工艺生产SAF,其SAF产品在2024年1月正式通过民航局认证,位于河南濮阳工业园区的生产基地也是我国最大规模的SAF生产基地。

(4)霍尼韦尔(技术提供商)

霍尼韦尔是世界领先的SAF生产技术研发企业,与全球多家企业都进行了SAF产业上的合作,在我国与东华能源、嘉澳环保、四川金尚、内蒙古久泰集团合作生产SAF,也于2023年11月与国电投智慧能投(碳资产管理公司)签署了战略合作备忘录,围绕绿色航煤技术、市场、碳资产管理、可持续认证等方面加强全产业链合作,共同为航空业减排提供解决方案。其SAF技术目前共有三类:HEFA类的EcofiningTM工艺,原料为动物脂肪、废食用油、黄色油脂等11种,GHG排放可减少50%-80%;AtJ类的ETJ(乙醇制航空燃料)工艺,原料为玉米基、纤维素基、工业尾气基乙醇或糖基乙醇,GHG排放可减少80%,具体减排效果视原料而定;PtL类的eFiningTM技术,原料是绿氢和二氧化碳,合成的eMethanol(电子甲醇)后进一步转化为SAF,可减少88%的GHG排放。

3.5 主要航空公司

中国航空公司大部分属于国有企业,一般会根据中央政府的相关政策和规划,才会统一落实SAF相关工作,目前大部分航空公司虽然没有明确的SAF商飞计划,但都参与了SAF的试飞工作。众航空公司中,声音较大的是国泰航空,也是ICAO统计的全球范围SAF承购量的第十位。

国泰航空是亚太地区最早设定2030年使用10% SAF的航空公司之一。自 2022年起,国泰航空成为亚洲最早开展“企业可持续航空燃油计划”的航空公司,并在香港国际机场主基地加注SAF,又于2023年将此项目拓展至多个海外机场,并陆续与中菲行快递集团、日邮物流、非牟利机构伙伴商界环保协会、国电投等多个公司进行SAF产业上的合作。2024年2月,国泰航空参与了由国际航协于马德里举行的首次世界可持续发展论坛,也是参会成员中唯一来自中国的航空公司,国泰航空CEO贺以礼称中国的SAF产业发展对于国泰航空实现SAF使用目标和碳中和目标至关重要。在同年3月,公司设定了到2030年将碳排放量较2019年水平减少12%的新目标;并在同年4月起,为响应欧盟号召,在从荷兰阿姆斯特丹史基浦机场(AMS)始发的多个航班上,采用一批源自中国的SAF,这也是国泰航空首次在欧盟境内机场自愿为商业航班加注SAF。

04

中国SAF发展面临的问题

4.1 政策方面的问题(political)

目前,SAF产业整体带有显著的“政策驱动”属性,政策导向是影响该产业发展的重要因素,仅仅依靠市场机制难以进行推广并替代传统航煤。在目前的中国市场中,传统燃料不必承担碳排放带来的社会成本外部性。这导致SAF的环境价值无法体现,相比传统化石燃料有天然劣势,产业链各环普遍存在推进阻碍。解决这一矛盾需要顶层的政策规划,从供需两侧同时发力,对SAF产业进行扶持发展,推动航空业脱碳,实现碳中和的目标。具体来说,可以从设置强制掺混比例、建立碳交易机制和完善原料供应链体系、进行经济支持四方面推动产业发展。

4.1.1 设置强制掺混比例

首先,最重要的政策是应设定强制掺混比例。强制SAF掺混比例是提高SAF应用量,市场规模扩张的最有效的手段。这一政策已经应用在欧美SAF产业中,前文中提到,欧盟规定在2025-2050年之间,将掺混比例逐渐从2%提到70%,美国规定汽油和柴油供应商必须在燃料中混入一定比例的生物燃料或低碳燃料,如果无法实现,则要购买额度或支付罚金,而航空燃料供应商可在市场交易额度并获利。对比之下,我国提出力争到2025年SAF年消费量达到5万吨,不能否定这是政府积极推动SAF的政策,但这毕竟不是强制性的,且与中国整体4000万吨/年的航油消费规模相比,5万吨的目标确实相差甚远,较难坚定产业链上下对研发应用SAF的决心。特别是,中国的航空公司及燃料生产商均是国企占主导地位,在政策不明朗的情况下,产业链各方都会保持战略性知识储备状态,不会主动做出大规模的研发计划和投资决策。

考虑到航司成本压力,初步实行的强制掺混比例不宜过高,待产业发展到一定阶段后,再逐步放大强制掺混比例。例如欧盟最初的比例只有2%,到2050年才会逐步增至70%,长期来看,SAF的成本会随着产业发展逐步下降,逐渐增加的掺混比例并不会对航司造成过大的负担。事实上,我国也正在考虑该政策。2023年初,中国民航局宣布正在研究评估实现SAF在2035年占比达到10%、2050年占比接近50%的可能性。

4.1.2 建立碳交易机制

需要建立的碳交易机制包括SAF碳排放核算和传统航煤的碳成本。

从SAF的角度来看,SAF的价格一部分是其环境权益,即是说,企业生产SAF到底为这个社会的环境产生了多少价值,而衡量SAF环境权益必须依赖完善透明的碳核算体系和标准,从而建立SAF市场化机制,同时SAF产品的碳排放认证最好能和国际标准互通,这更有利于未来我国成为全球SAF产业的中心。

而从传统航煤的角度来看,随着整个社会逐渐加深对企业外部性的认知,要求传统航煤对其碳排放买单的呼声也越来越大,这样的碳成本可以加速传统航煤和SAF的成本平价。目前在国际上,欧盟的ETS碳市场已经覆盖了欧盟内部航线,并将扩展到来往欧盟的航线,同时扩大付费配额占比,在此压力下,欧盟多家航司开始在SAF产业上布局。我国的碳市场尚未覆盖到航空业,市场转型缺乏动力,在航空业的碳成本正式落地后,我国航司也会有相应的动力进行转型。

4.1.3 完善原料供应链体系

稳定的供应链体系是SAF发展的基础,也是未来降低生产成本必须经过的一步。目前,我国SAF供应链尚不成熟,存在产能不足、成本过高等问题。今年两会期间,中石化宁波镇海炼化有限公司董事长莫鼎革提出建议,加快建立废弃油脂等生物基原料规模化高效供应体系,加快建立自主可控的可持续认证体系,完善产业政策支持体系,推动SAF产业健康发展。

建立类似公用事业部门的原料收集利用产业,需设定统一的收集标准,将原有分散、碎片化的收集环节垂直整合。首先,需要政府部门牵头完善原料收集标准,规范原料收集流程,标准化原材料产品,同时加强原料收集培训,提高收集企业准入门槛,提升专业化程度。其次,要建立统一管理的原料收储运网络,彻底整合目前废料收集散而乱的现状,将原料收储运网络的覆盖范围从城市扩散到乡镇县,同时探索将收储点纳入村集体财产、企业租用支付费用、收储利润村民共享等机制。最后,通过财政、金融和行政手段扶持原料收集利用龙头企业,建立原料产品交易市场,完成交易规则,吸引社会资本投入,最终实现原料回收的独立稳定运行。

完善供应链也需联合各行各业共同进行布局。在这方面,美国做了积极的尝试。SAF大挑战将美国不同部门联合起来,包括能源部、交通部、联邦航空管理局等联邦政府部门,并通过多方共同努力,促进技术进步和规模化发展。目前,美国能源部牵头的生产项目将玉米秸秆等农业废物循环利用,已建成一条成本甚至低于传统航空煤油的SAF生产线,该生产线只需改造美国已有的200多个乙醇处理工厂,无需建造新设施即可在未来几年实现规模化生产供应。

4.1.4 进行经济支持

给予SAF产业各方财政支持,尤其是SAF生产商和消费航司。这类政策就是直白地对SAF产业进行经济上的支持,可参考美国《通胀削减法案》,对使用和生产SAF的企业给予税收抵免和直接补贴。也需要对SAF技术研发企业给予相应激励,参考美国SAF大挑战路线图,设置2.9亿美金用于新兴技术开发的奖金,以及欧盟使用来自碳排放交易收入对技术研发企业进行补贴,预计16亿欧元。

4.2 成本方面的问题(economic)

目前SAF难以推广最主要的原因便是成本居高不下,与传统航煤相比,SAF的价格是化石燃料的2-6倍,在没有其他政策干预的时候,具有绝对的价格劣势。对此,一方面要通过技术研发和完善供应链降低生产成本,另一方面通过碳税缩小传统航煤和SAF的价格差距。麦肯锡联合世界经济论坛根据可能的成本下降给出了预测,基于目前价格,2020年HEFA、FT、AtJ、PtL四种路线的平均生产成本依次为每吨1375、1866、2370、3847美元,HEFA、FT、AtJ将在2020-2050年下降每吨200-600美元,PtL的价格区间将从[1600,5600]降至[900,1500],最终在2050年四种路线的平均生产成本为每吨1070、1426、1621、1259美元。同时传统航煤平均价格700美元/吨,需要再通过碳税弥补每吨400-800美元左右的成本。

图5:四种SAF生产工艺成本现状及预测,来源世界经济论坛、McKinsey

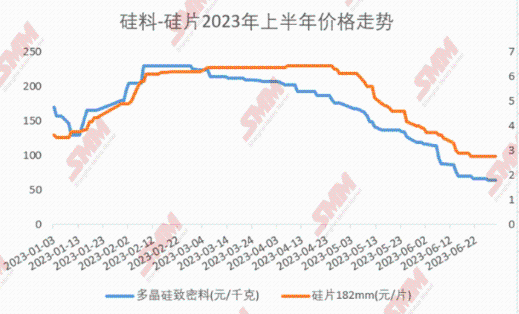

4.2.1 HEFA

依次来看,HEFA的成本集中在油脂原料和氢气上,油脂原料价格难以下降,但未来风光水电解技术的发展可以使绿氢的价格下降,使整体的生产成本降低22%。具体从我国国情来看,我国是食用油消费大国,油脂原料较其他国家有一定优势。2021年食用油消费量达到3700万吨,占全球食用油的25%,假设废弃油脂产率约为30%,年理论供应量约为1100万吨。然而,这个数字对于生产SAF而言还不够。受限于经济性和收集体系的完善度,目前每年仅有约300-400万吨废弃油脂被回收利用,而又因为出口的高额利润和退税政策,这之中只有极小部分留在了我国。根据中国海关总署及相关研究院统计,约有一半会被直接出口至欧美,另一半会被加工为生物柴油再出口,留给SAF的仅有10%左右。2022年,我国出口的生物柴油及废弃油脂共337万吨,自用32.4万吨,已接近供给极限。即使通过完善产业链提高回收率,国内SAF厂商需要的是降本,对于收集厂商而言,不如出口获得高收入划算。综合来看,HEFA的降本只能从绿氢着手,油脂原料可提供的降本有限。

图6:HEFA工艺成本结构及变化预测,来源世界经济论坛、McKinsey

4.2.2 AtJ

AtJ的成本较为分散,分为5个部分:原材料成本、制醇固定成本、制醇可变成本、醇制煤固定成本、醇制煤可变成本。除了原材料外,剩下的4个部分都会随着技术迭代和规模化有一定下降。然而对于我国来说,AtJ的原材料本身并不富裕,在技术上也没有优势,强行将该路线规模化有在原材料和技术上被北美“卡脖子”的风险。因此,该技术路线并不适合我国的大规模运用。

图7:AtJ工艺成本结构及变化预测,来源世界经济论坛、McKinsey

4.2.3 FT

FT的成本主要集中在固定成本上,包括工厂建造成本、设备成本等,占据了总成本的80%,原材料成本的占比不到10%。因此在规模化生产后,具有极大的降本潜力,可在2050年的时候将成本降低24%。我国具备FT的技术基础,主要的问题是目前我国相关的收集处理体系仍处于相对空缺的状态,使得当前的可收集总量和成本都不够理想,但FT不受特定原料限制,在理论上可以将除了煤炭的任何碳氢化合物转化为液态燃料,拥有很高的产能天花板,仅秸秆一项原料在我国的产量就超过8亿吨,即使只有10%的秸秆能被用于SAF,对应的产能也将超过1000万吨。所以对于FT而言,我国需要尽快将原料的收集体系建立起来,完善FT制SAF的供应链,将该路线的生产成本压下去。

图8:FT工艺成本结构及变化预测,来源世界经济论坛、McKinsey

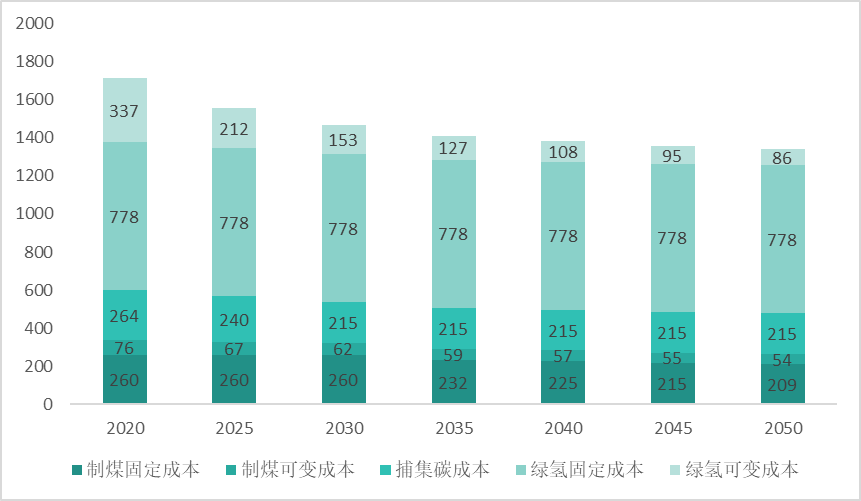

4.2.4 PtL

PtL以三个重要技术为基础:可再生电力水解制氢、碳捕捉和利用、氢气和碳源合成SAF技术。该路线的主要成本集中在绿氢的成本,包括固定成本和非固定成本,可以占到总成本的80%-90%。该技术路线的降本潜力取决于能否将水电解绿氢的成本压下去,在理想状况下,PtL的成本可以在2050年降低67%,成为四种路线中成本较低、产能较高,也是可以达成零碳的路线,将是未来最理想的航空业降碳方案。近年来,我国在光伏、风电和电解槽等关键技术和设备已经实现了较大幅度的降本,但合成燃料的价格仍然与传统燃料相距甚远,需要未来新的技术研发以达成进一步的降本。

图9:PtL成本结构及变化预测,来源世界经济论坛、McKinsey

4.3 社会方面的问题(social)

社会方面可能的问题集中在3个方面:航空公司对于SAF在宣传上的误导、原料生产对资源的侵占、公民对SAF价格的可接受度。

首先是航空公司的误导宣传,主要是航空公司通过不恰当的宣传是乘客额外支付了费用。2023年,欧洲消费者组织(European Consumer Organization,ECO)与来自19个欧盟国家的23个成员组织联合向欧盟委员会投诉,称17家欧洲航空公司对乘客存在误导行为。具体为,航空公司声称乘客支付额外费用就可以中和、抵消飞行中的碳排放。ECO认为这个宣传语并不准确,实际气候补偿效益非常不确定,目前航空业实施的任何举措都无法防止碳排放,航空公司为促进SAF的应用而通过此种宣传收取额外费用,实际上误导了消费者。该组织要求欧洲航空公司停止向乘客宣传航空出行虚假的可持续性,敦促航空公司不要使用绿色生态口号。

其次是原料对于资源的占用,主要在FT和AtJ路线上有所体现。这两种路线的原料包含秸秆、玉米、甘蔗等作物,若SAF在这两条路线上实现了规模化,其原材料价格的上涨有可能促使农民或种植园大幅增加该类作物的种植及供应,这可能会侵占原先用于种植其他作物的土地资源,以及用于食物供给(玉米等)的资源。

然后是公民对SAF价格的可接受度,SAF和可能的碳税带来的高成本会使得航司将成本转移给公民,尽管IATA目前的调查中显示,86%的公民对SAF带来的价格增长表示接受的态度,但碳税的增加和碳排放额度取消等政策落地后,SAF的价格可能会进一步增长,届时公民是否能接受SAF仍然是个未知数。

4.4 技术方面的问题(technology)

技术方面的问题主要在于目前国内没有一套成熟的认证体系。丁水汀、甘宸宇等针对SAF的认证体系提出了一系列问题。

首先,目前的认证流程对于新燃料并不友好。以具有代表性的ASTM为例,ASTM对于新燃料的认证流程要求对燃料进行大量试验,用试验代替安全性表明中的概率问题,根据ASTM估计,其中规范属性审查需要37.8L,用途属性适合性审查需要320.8L,部件与台架试验最多需要37854.1L,发动机试验最多需要851718L。如此多的燃料需求极大地提高了认证成本与表明难度,很大程度上制约了其发展潜力。

其次,国内还没有一套完整的体系对SAF进行可持续认证,主要存在以下几点问题。

一是国际上ICAO在CORSIA机制下已经制定了航空业的SAF可持续性标准,其他认证机构也陆续出台了各自的标准。但国内航空业还未制定相关标准,需要比对国际标准制定适合国内国情的SAF可持续性标准。

二是依据可持续性标准需要对SAF全生命周期温室气体排放进行评估。国际上采用标准全球贸易分析模型(GTAP-BIO)和全球生物圈管理模型(GLOBIOM0)评估其土地利用变化排放,采用温室气体、管制排放和运输中的能源使用模型(GREET)和气候变化综合评估模型(E3)评估其核心生命周期排放,但不同的模型评估结果偏差较大,且未考虑SAF副产品的固碳效果。需要面向SAF全产业链开发更为精准的全生命周期排放评估模型(包含副产品的固碳模型)。

三是在可持续认证过程中,需要依据可持续性认证指南对SAF进行审查。当前国内还没有相应的审查机构,需尽快确定全产业链认证计划,明确可持续认证工作流程及相关管理要求。

四是由于可持续性认证需要考虑SAF全产业链的质量和能量流。国内目前还未有与SAF全产业链分析相匹配的数据系统,需开发一套数据采集溯源系统对其数据信息进行追踪和更新。

至于解决方法,则需要结合ICAO CORSIA机制与我国国情,建立自主的、能与国际标准互通的可持续认证体系,加快SAF产业推进。同时,开展相应研究,包括SAF全产业链的全生命周期排放评估模型、副产品的固碳模型及其对SAF全生命周期排放模型、SAF全产业链数据采集溯源系统。

SAF作为航空业理想的碳减排方案,受全球产业链上下关注,我国也在积极探索技术路线,发挥后发优势。香橙会研究院后续也会对该产业进行持续跟进。

原文标题 : SAF产业研究报告

最新活动更多

-

精彩回顾立即查看>> 2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会

-

精彩回顾立即查看>> 康耐视-基于Al和计算成像技术直播活动

-

精彩回顾立即查看>> 【汉高直播】导热类材料在电源及储能行业的应用

-

精彩回顾立即查看>> 【干货!】金升阳国产电源

-

精彩回顾立即查看>> 太阳能光伏组件创新技术在线峰会

-

精彩回顾立即查看>> 【在线研讨会】红外高温仪在光伏材料制备领域的应用

分享

分享

发表评论

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

暂无评论